Peristiwa gempa bumi berkekuatan M8,7 Skala Richter yang terjadi di Kamchatka, Rusia, pada 20 Juli 2025, seharusnya menjadi panggilan bagi semua orang, khususnya di Indonesia, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Keterhubungan antara gempa ini dengan ancaman tsunami menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai risiko yang ada di kawasan pemukiman kita.

Dengan sejarah panjang dilanda bencana, Indonesia dikenal sebagai wilayah yang rawan terhadap aktivitas tektonik dan vulkanik. Hal ini membuat setiap penduduk perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi.

Meski teknologi saat ini semakin canggih, hingga saat ini belum ada metode yang akurat untuk memprediksi waktu dan lokasi kejadian bencana. Oleh karena itu, langkah terbaik yang dapat diambil adalah mempelajari kejadian bencana di masa lalu dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam menyikapi potensi ancaman di masa depan.

Pentingnya Kesiapsiagaan Menghadapi Gempa dan Tsunami

Gempa megathrust di Laut Banda, yang terjadi pada 1 Agustus 1629, menjadi salah satu contoh yang relevan dalam konteks ini. Dengan kekuatan M8,3, gempa tersebut memicu tsunami yang menewaskan banyak orang dan merusak infrastruktur di daerah sekitarnya.

Menurut catatan sejarah, tsunami yang dihasilkan mencapai ketinggian 15,3 meter dan menghantam pesisir Banda Naira. Gelombang setinggi itu menyebabkan banyak kerusakan di wilayah pesisir, menunjukkan betapa besar dampak yang bisa ditimbulkan oleh gempa bumi di kawasan ini.

Sejarah mencatat bahwa bencana ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mitigasi risiko. Memang, informasi mengenai gempa dan tsunami di masa lalu harus terus dipelajari agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi kemungkinan yang sama di masa yang akan datang.

Pemodelan Gempa dan Tsunami untuk Mengantisipasi Bencana

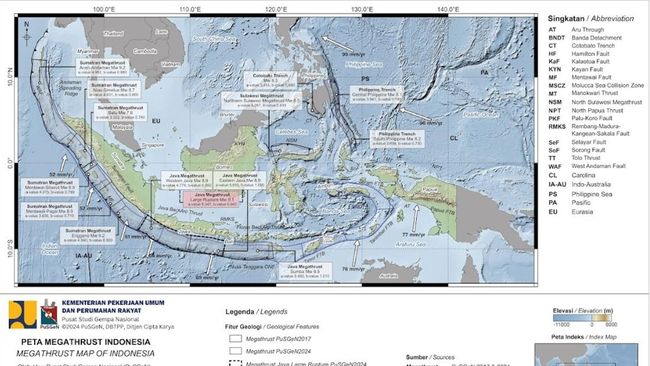

Penelitian oleh Zac Yung-Chun Liu dan Ron A. Harris menunjukkan betapa cermatnya simulasi yang dapat dilakukan untuk memperkirakan dampak bencana serupa di masa depan. Dalam penelitian mereka, dijelaskan bahwa gempa megathrust ini terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di zona subduksi Banda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gempa susulan terjadi selama sembilan tahun setelah kejadian utama, menyebar hingga radius 300 kilometer dari pusat gempa. Hal ini menunjukkan bahwa satu gempa dapat memicu dampak berkelanjutan yang perlu diperhatikan dalam strategi mitigasi.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun tsunami yang signifikan tidak terjadi di semua lokasi, informasi mengenai arah gelombang sangat penting. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perilaku dan potensi ancaman yang mungkin timbul dari aktivitas tektonik di kawasan tersebut.

Ancaman Bencana di Masa Depan dan Mitigasinya

Di abad ke-20, penelitian lebih lanjut tentang Laut Banda mengungkapkan potensi keberadaan gempa besar yang sebelumnya tidak terdeteksi. Salah satunya, gempa yang melanda Ambon pada tahun 1674, yang menewaskan ribuan orang, menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki catatan panjang aktivitas seismik yang harus diperhatikan.

Pemahaman tentang keberadaan Palung Weber yang memiliki kedalaman 7.400 meter dan berpotensi berbahaya menjadi salah satu fokus utama dalam studi geologi di Laut Banda. Kawasan ini, berada di antara pertemuan lempeng, menjadikannya sangat labil dan berisiko tinggi terhadap aktivitas yang dapat memicu tsunami.

Kesadaran akan potensi bencana yang ada harus didorong melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Hasil studi dan simulasi bencana yang ada menunjukkan bahwa upaya mitigasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh terabaikan.

Dari semua informasi dan data yang ada, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk menyusun langkah-langkah nyata dalam menghadapi ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Langkah-langkah proaktif ini dapat menyelamatkan banyak nyawa di kemudian hari, terutama di daerah-daerah rawan gempa dan tsunami.